*<Vous êtes là pour me rappeler à l’ordre, mes petits chéris. C’est à vous sauver que j’ai dédié ma vie, pas à la reconnaissance des humains. Y a une chose que je vous promets aujourd’hui : je ne souscrirai jamais à un règlement qui vous priverait de vos droits aux meilleurs soins. Pauvres ou riches, miséreux ou choyés, vous y avez tous droit. Parole d’Irma. >*

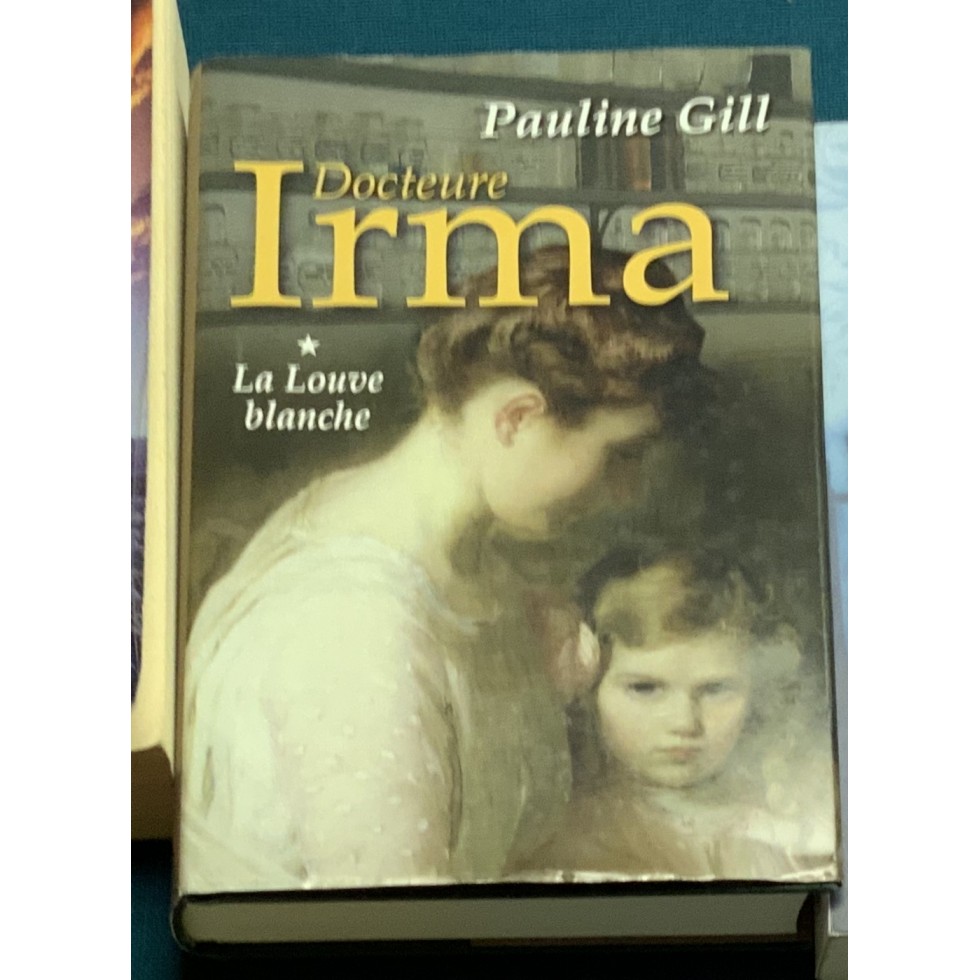

Extrait : DOCTEURE IRMA, tome 1, LA LOUVE BLANCHE, de Pauline Gill. Format papier, Québec Amérique, 2009, 536 pages.

Née à Québec en 1878 dans le quartier Saint-Roch, la petite Irma LeVasseur est marquée par plusieurs évènements tragiques : La mort de son jeune frère et la disparition de sa mère Phédora Venner, une cantatrice de talent. Bouleversée, elle se lance alors dans une cause inaccessible aux femmes de l’époque : devenir médecin pour enfants.

Durant ses études à l’étranger, elle apprendra à devenir cette femme de tête au grand cœur qui donna sa vie aux enfants malades sans jamais reculer devant les obstacles. Première femme médecin canadienne-française et fondatrice de l’hôpital Sainte-Justine, le destin singulier d’Irma LeVasseur illustre toute l’ampleur portée par la détermination.

Vers Sainte-Justine

*L’esprit d’Irma bourdonne des mille choses à faire mais, dans son cœur, qu’une pulsion. Irrésistible. Penchée au-dessus du premier patient de L’HÔPITAL DES ENFANTS, la jeune pédiatre s’accorde un moment de pure exaltation. Qui aurait dit que mon meilleur complice dans la réalisation de mon rêve serait un bébé ! * Extrait.

LA LOUVE BLANCHE est le premier tome d’une trilogie dans laquelle Pauline Gill raconte la vie et les combats de la docteure Irma LeVasseur, première femme médecin canadienne-française à exercer cette profession au Québec après avoir été affublée du titre de première femme médecin à ne pas avoir le droit de pratiquer la médecine dans son propre pays.

Ça en dit long sur le combat parfois désespéré et rude de l’héroïne pour se tailler une place dans un monde qui couve une culture essentiellement masculine et machiste. L’ouvrage raconte aussi en détail le rêve de cette femme qu’elle a transformé en réalité au prix de sa santé :

*C’est pour les soigner, les petits enfants, que je veux étudier. Je vais ramasser mes sous et je vais faire bâtir un hôpital rien que pour eux, décrète-t-elle, martelant chaque mot avec une détermination saisissante. * (Extrait)

C’est cette détermination qui a conduit à la création de l’hôpital Sainte-Justine de Montréal, spécialisé en pédiatrie et devenu une autorité mondiale dans le domaine, et la fondation de l’hôpital Enfant Jésus de Québec. Le tout s’est fait non sans l’accumulation de douleurs, de peines, de frustrations et de contradictions, sans compter les nombreux reculs imposés par l’absurdité de la domination masculine.

Je suis un homme et pourtant je n’en reviens tout simplement pas de cette supériorité artificielle qui additionne l’absurde à l’absurde : *D’une part, on ne m’accepte pas comme femme et d’autre part, on ne m’accepte plus comme médecin. Or, je me définis essentiellement comme femme médecin. S’il n’en tenait qu’à ces deux collégialités, je n’aurais donc plus le droit d’exister. * (Extrait)

Cette histoire brasse les émotions, d’autant qu’elle se déroule à une époque (fin du XIXe, début du XXe siècle) où les statistiques sur la mortalité infantiles sont dramatiques, plaçant le Canada dans une bien piètre position à l’échelle mondiale.

Cette biographie d’Irma LeVasseur est romancée. Elle l’est trop à mon goût d’ailleurs parce que trop diluée d’abord dans la recherche obsessionnelle de sa mère, Phédora, qui a quitté la famille cavalièrement pour poursuivre une carrière de cantatrice aux États-Unis.

L’idée de retrouver Phédora ne quitte pas Irma comme elle ne quitte pas le récit d’ailleurs tout comme ses petites liaisons sentimentales superficielles, compliquées et qui n’aboutissent pas et les nombreux regards sur le frère d’irma, Paul-Eugène, qui vit avec une dysfonction comportementale.

Sur le plan romanesque, ce livre ne m’a pas vraiment emballé. Il y a de la redondance, des longueurs et aussi, et là c’est très personnel comme observation, un peu de misérabilisme.

Sur le plan biographique, c’est un livre très fort. La plume de Gill est vraiment venue me chercher en exacerbant des émotions liées aux efforts souvent sabotés d’Irma LeVasseur pour arracher des enfants à la mort : colère, tristesse, déception, rage. Si mes yeux sont devenus parfois plus humides que de raison, c’est que l’autrice a trouvé le ton juste.

Le livre est aussi porteur d’une profonde réflexion sur des cordes sensibles de la Société qui, dirait-on sont en constante redéfinition : La famille, les enfants, l’éducation, la salubrité, et surtout la santé, un domaine très malmené au Québec.

C’est un bon livre, conforme à l’histoire d’Irma LeVasseur et aux réalités québécoises au tournant des XIXe et XXe siècle. Je vais sûrement m’attaquer à la suite un jour. Il parait comme le tome 2 mérite fort bien son titre. Entre temps, je vous recommande LA LOUVE BLANCHE.

Suggestion de lecture : DANSEUR, Colum McCann

La suite

L’autrice Pauline Gill

Bonne lecture

Claude Lambert

le samedi 4 octobre 2025