*Elle n’éprouva aucun malaise, et à mesure qu’augmentait la chaleur et que par les fenêtres ouvertes entrait le bruit torrentiel de la vie, le courage lui revenait de survivre aux énigmes de ses rêves.

Le comte de Cardona, qui passait à la montagne les mois de grande chaleur, la trouva à son retour plus séduisante encore qu’au temps de ses cinquante printemps surprenants de jeunesse.*

(Extrait: Douze contes vagabonds, de Gabriel Garcia Marquez)

Douze contes vagabonds est un recueil d’histoires imaginées par Gabriel Garcia Marquez et publié en 1992. Le prologue indique qu’il s’agit en fait d’une sorte de patchwork de travaux éparpillés durant les 18 années précédentes, et destinés à différents supports (télévision, cinéma, roman…). Ces travaux, rapporte l’auteur, étaient de ce fait plutôt différents, mais suffisamment proches dans les thématiques pour pouvoir être rassemblés en recueil. C’est en 1974, au Mexique, qu’il m’est apparu que ce livre, au contraire de ce que j’avais d’abord envisagé, ne devait pas devenir un roman mais un recueil de contes brefs s’appuyant sur le genre journalistique et libérés de leur enveloppe mortelle grâce aux astuces de la poésie. (Extrait de la préface)

Douze contes vagabonds est un recueil d’histoires imaginées par Gabriel Garcia Marquez et publié en 1992. Le prologue indique qu’il s’agit en fait d’une sorte de patchwork de travaux éparpillés durant les 18 années précédentes, et destinés à différents supports (télévision, cinéma, roman…). Ces travaux, rapporte l’auteur, étaient de ce fait plutôt différents, mais suffisamment proches dans les thématiques pour pouvoir être rassemblés en recueil. C’est en 1974, au Mexique, qu’il m’est apparu que ce livre, au contraire de ce que j’avais d’abord envisagé, ne devait pas devenir un roman mais un recueil de contes brefs s’appuyant sur le genre journalistique et libérés de leur enveloppe mortelle grâce aux astuces de la poésie. (Extrait de la préface)

Ces thèmes que sont les voyages, l’exotisme, la mort et le catholicisme cher aux Latino-Américains sont en effet déployés dans un style frôlant constamment la prose. C’est d’ailleurs ce qui m’a totalement conquis dans l’écriture de Gabriel Garcia.

Il manie d’une main de maître les figures de style imagées telles que la métaphore, l’allégorie, la comparaison, la personnification, etc. Ainsi, par ces tournures de phrases nombreuses, bien réparties et surtout naturelles et bien pensées, l’auteur a su rendre douze contes relativement différents, parfaitement harmonieux.

Et que dire de ces récits! L’auteur utilise dans chacun de ceux-ci un curieux alliage de chronique et de nouvelle. Oh ce n’est certainement pas les pâles intrigues et les chutes peu spectaculaires qui gardent l’attention du lecteur.

En réalité, ce qui tient le lecteur captif, c’est cet effet étrange engendré par des récits d’une profonde originalité animés par des personnages dépeints comme ordinaires, mais suscitant beaucoup de curiosité. Au milieu de chaque histoire je me posais la question:

Où veut-il nous amener avec toutes ces histoires de vieilles attendant la mort, de présidents déchus cherchant le repos de l’âme, de ces gens souhaitant une audience du pape? … Et à force de lecture, le questionnement revient d’un conte à l’autre, mais le doute disparaît totalement, car on comprend que l’auteur finira toujours sur une note douce mais surprenante qui fera soupirer ou frissonner de satisfaction.

L’écriture de Gabriel Garcia Marquez se compare au café de son pays d’origine: elle est veloutée. Et de même que chaque gorgée d’un fin café colombien, chaque paragraphe des récits du livre Douze contes vagabonds est une expérience sensorielle et une friandise pour l’esprit.

Sans tomber dans des formulations complexes et interminables, Gabriel Garcia fait constamment appel aux sens du lecteur. Il dénote constamment par-ci par-là des sons, des odeurs, des saveurs, des textures, mais de façon tellement élégante et naturelle que le lecteur est immergé sans aucun effort.

*Ses visites étaient devenues un rite. Le comte arrivait, ponctuel, entre sept et neuf heures, avec une bouteille de champagne espagnol enveloppée dans le journal du soir pour qu’on le remarque moins, et une boîte de truffes au chocolat.

María dos Prazeres lui préparait un gratin de cannellonis et un poulet rôti et tendre, les mets préférés des Catalans de haut lignage de jadis, et une coupe de fruits de saison.

Pendant qu’elle faisait la cuisine, le comte écoutait sur le phonographe des enregistrements historiques de morceaux d’opéras italiens, en buvant à petites gorgées un verre de porto qu’il faisait durer jusqu’à ce que les disques fussent passés.*

(Extrait – Douze contes vagabonds)

C’était mon premier livre de Gabriel Garcia Marquez, mais il me tarde d’en expérimenter un autre. Je sens que Gabo, ainsi qu’on le surnomme en Amérique du Sud, pourrait devenir l’un de mes écrivains préférés!

Suggestion de lecture : LES CONTES DU WHISKY, de Jean Ray

Je vous parle aujourd’hui d’un ouvrage qui traite du cerveau et du corps humain et qui est présenté dans un format que j’affectionne particulièrement: le Questions/Réponses.

Je vous parle aujourd’hui d’un ouvrage qui traite du cerveau et du corps humain et qui est présenté dans un format que j’affectionne particulièrement: le Questions/Réponses.

Je ne m’étendrai pas trop longtemps sur ce livre. Je me sentirais un peu ridicule de commenter éternellement FÂCHÉ NOIR de Stéphane Dompierre, vu que ce livre est en soit une longue série de commentaires négatifs au possible.

Je ne m’étendrai pas trop longtemps sur ce livre. Je me sentirais un peu ridicule de commenter éternellement FÂCHÉ NOIR de Stéphane Dompierre, vu que ce livre est en soit une longue série de commentaires négatifs au possible.

Oui assurément le curieux y trouvera son compte. L’historien par contre sera soit inspiré pour aller approfondir ses connaissances ou juste frustré par un ouvrage trop simpliste et pratiquement sans références. Personnellement j’ai trouvé le livre efficace en ce sens qu’il m’est arrivé à plusieurs reprises pendant la lecture, de me retrouver dans ma cuisine, mon salon, mon auto, et de m’arrêter un instant malgré moi, et de contempler ce qui m’entoure en me disant « wow, que les choses étaient différentes… que je suis bien! ».

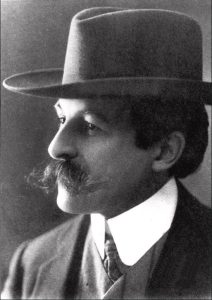

Oui assurément le curieux y trouvera son compte. L’historien par contre sera soit inspiré pour aller approfondir ses connaissances ou juste frustré par un ouvrage trop simpliste et pratiquement sans références. Personnellement j’ai trouvé le livre efficace en ce sens qu’il m’est arrivé à plusieurs reprises pendant la lecture, de me retrouver dans ma cuisine, mon salon, mon auto, et de m’arrêter un instant malgré moi, et de contempler ce qui m’entoure en me disant « wow, que les choses étaient différentes… que je suis bien! ». Ce sont ces citations et extraits qui m’ont poussé à chercher le livre Comment je vois le monde, de Albert Einstein. Il ne s’agit pas d’une biographie, ça semble plutôt être une réelle volonté d’Einstein d’en dire d’avantage sur sa vision des choses, ses idées, ses opinions. J’avoue qu’après une première lecture (et même la relecture de certains passages), eh bien je n’ai vraiment pas tout compris. Le texte est par moment dense et technique. Le livre est divisé en quatre grands thèmes (Le pacifisme, la lutte contre le nazisme, les problèmes juifs, et la science), eux même subdivisés en plusieurs articles. Ça aide un peu la lecture, mais ça ne rend pas vraiment le tout plus assimilable.

Ce sont ces citations et extraits qui m’ont poussé à chercher le livre Comment je vois le monde, de Albert Einstein. Il ne s’agit pas d’une biographie, ça semble plutôt être une réelle volonté d’Einstein d’en dire d’avantage sur sa vision des choses, ses idées, ses opinions. J’avoue qu’après une première lecture (et même la relecture de certains passages), eh bien je n’ai vraiment pas tout compris. Le texte est par moment dense et technique. Le livre est divisé en quatre grands thèmes (Le pacifisme, la lutte contre le nazisme, les problèmes juifs, et la science), eux même subdivisés en plusieurs articles. Ça aide un peu la lecture, mais ça ne rend pas vraiment le tout plus assimilable.