*…je vais vous dire un truc que je dirais jamais si j’étais sobre. J’aimerais que Babineau le tue. Qu’il lui injecte un truc vraiment toxique et qu’il le fasse dégager.

Parce qu’il me fait peur…il nous fait peur à tous.* (Extrait : FIN DE RONDE, Stephen King, Albin Michel 2017 pour la traduction française, 460 pages, éd. Numérique)

Dans la chambre 217 de l’hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, AUTEUR DU MASSACRE À LA MERCÉDÈS QUI A FAIT HUIT MORT, git dans un état végétatif depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son regard fixe, Brady est bien vivant et capable de commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Comprenons-nous bien : QUELQUE CHOSE DANS LA CHAMBRE 217 DU SERVICE DES TRAUMATISMES CÉRÉBRAUX DE LA CLINIQUE RÉGIONALE VIENT DE SE RÉVEILLER…QUELQUE CHOSE DE MALÉFIQUE…

Dans la chambre 217 de l’hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, AUTEUR DU MASSACRE À LA MERCÉDÈS QUI A FAIT HUIT MORT, git dans un état végétatif depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son regard fixe, Brady est bien vivant et capable de commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Comprenons-nous bien : QUELQUE CHOSE DANS LA CHAMBRE 217 DU SERVICE DES TRAUMATISMES CÉRÉBRAUX DE LA CLINIQUE RÉGIONALE VIENT DE SE RÉVEILLER…QUELQUE CHOSE DE MALÉFIQUE…

AVANT-PROPOS :

TÉLÉKINÉSIE : D’après le dictionnaire de l’internaute.com, la télékinésie est une faculté paranormale de déplacer un objet par la seule pensée. Wikipédia parle de psychokinèse ou psychokinésie présentée comme une hypothétique faculté métapsychique d’agir directement sur la matière, par l’esprit.

SUBLIMINAL : Une perception subliminale est une perception qui se situe en dessous du seuil de la conscience. Un message subliminal peut ainsi être transmis à une personne sans que celle-ci en ait conscience. Dans le sens strict du terme la perception subliminale est limitée au stimulus trop faible ou trop rapide pour être traité consciemment.

UN LÉGUME QUI TUE

*«Une voiture. Elle est passée sur la foule

comme une tondeuse à gazon. Le putain

de taré m’a manqué de peu. Je sais pas

combien il en a fauché…»*

En matière de lecture, j’ai plutôt tendance à élargir mes horizons avec de nouveaux auteurs, des styles différents. Il m’arrive toutefois régulièrement de revenir à mes auteurs fétiches et parmi ceux-ci : Stephen King. Mon choix s’est porté sur un titre récent : FIN DE RONDE qui vient compléter la trilogie après Mr MERCEDES et CARNETS NOIRS et qui vient fermer le cycle BILL HODGES, INSPECTEUR À LA RETRAITE.

Voyons voir d’abord le contenu. Ceux qui ont lu la trilogie se rappelleront que Brady Hartsfield, ce fou dégénéré a hérité d’une chaussette pleine de billes d’acier que Holly lui a porté en plein sur le crâne avec un maximum de force. Résultat, Brady se retrouve à l’hôpital à l’état de légume.

Tout le monde le croit fini, mais non, il se réveille le gentil monsieur avec la même idée encore plus folle qu’avant : pousser des jeunes au suicide. Il se découvre un don pour la télékinésie et un autre don, autrement plus dangereux, celui de faire migrer son esprit dans un autre corps afin d’en prendre le contrôle. Brady a beau jeu de provoquer de nombreux suicides en utilisant l’hypnose par le biais d’un jeu électronique appelé Fishin’Hole.

J’ai été un peu déçu du fait que King a versé plus dans l’intrigue policière avec une trame très complexe, pénible par moment. L’ensemble est plutôt lourd et manque de fluidité. Il y a une grande quantité de personnages et le fil conducteur souffre de précarité. Le lien entre Brady, le jeu vidéo et le joueur potentiellement suicidaire n’est pas établi clairement. Il y a des longueurs et il est facile de se perdre dans ce pavé de 500 pages.

Le livre comporte toutefois beaucoup de forces dont une des principales caractéristiques de Stephen King, celle de travailler ses personnages, de les approfondir, de leur attribuer des défauts, des qualités, un passé, une mentalité. King tend à rendre ses personnages réels avec un maximum de sincérité en particulier pour Bill Hodges dont l’état de santé a le don d’inquiéter le lecteur.

Autre force importante liée au talent de Stephen King, c’est le brassage d’émotions qui caractérise ses ouvrages. FIN DE RONDE n’échappe pas à la règle : il y a Brady dont on voudrait tordre le cou et qui échappe continuellement aux limiers, Hodges dont la santé est plus que précaire. Je n’ai pas ressenti la peur comme je la ressens habituellement dans la bibliographie de King mais il a réussi à me faire passer par une gamme d’émotions.

Je dois ajouter à tout ça, que, outre une finale digne d’un des esprits les plus imaginatifs de la littérature, FIN DE RONDE n’est pas sans nous faire réfléchir sur le caractère addictif des jeux vidéo et sur les réseaux sociaux qui à mon avis échappent à tout contrôle comme internet d’une certaine façon. Il y a aussi matière à réflexion sur le suicide : 800 000 personnes meurent chaque année par suicide dans le monde.

Une statistique frappante dit que trois québécois s’enlèvent la vie chaque jour. C’est énorme. Le suicide n’est pas inné. Comme dans FIN DE RONDE, il est provoqué. Enfin, je veux préciser que les messages subliminaux existent. L’utilisation de cette technique a été criminalisée dans plusieurs pays.

Il est vrai que cette fois, King a versé davantage dans l’intrigue policière mais il l’a fait avec finesse et intelligence même s’il est parfois un peu difficile à suivre et bien sûr il a ajouté les ingrédients qui font que King demeure King : le mystère, le pouvoir psychique et le caractère authentique de ses personnages.

Pour toutes ces raisons, et je ne tiens pas compte du destin réservé à Bill Hodges et Brady Hartsfield, je recommande sans hésiter FIN DE RONDE…on ne pouvait trouver meilleur titre.

Suggestion de lecture : QUE S’EST-IL VRAIMENT PASSÉ, collectif

Pour tout savoir sur Stephen King, biographie, bibliographie, filmographie et les actualités entourant l’auteur, je vous invite à visiter le CLUB STEPHEN KING.

Pour tout savoir sur Stephen King, biographie, bibliographie, filmographie et les actualités entourant l’auteur, je vous invite à visiter le CLUB STEPHEN KING.

Je vous invite à lire les commentaires que j’ai écrit sur LA TOUR SOMBRE et 22/11/63, deux œuvres majeures de Stephen King.

BONNE LECTURE

Claude Lambert

Le samedi 30 novembre 2019

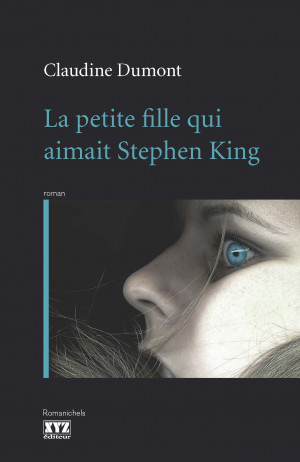

Suite à un accident, Émilie s’est transformée. Et puis, elle ne semble plus avoir besoin de sa grande sœur Julie qui est pourtant la seule à pouvoir accéder à son monde troublé par l’autisme. Julie va donc tout faire pour aider et comprendre sa sœur, trouver une solution. Elle ira jusqu’à prendre des décisions impossibles, poser des gestes insensés. Le roman développe le thème de l’amour fusionnel qui, comme on le sait, peut devenir très malsain. Il y a quand même quelque chose qui n’a pas changé entre l’Émilie d’avant et l’Émilie de maintenant : un amour inconditionnel pour Stephen King et une remarquable connaissance de son œuvre.

Suite à un accident, Émilie s’est transformée. Et puis, elle ne semble plus avoir besoin de sa grande sœur Julie qui est pourtant la seule à pouvoir accéder à son monde troublé par l’autisme. Julie va donc tout faire pour aider et comprendre sa sœur, trouver une solution. Elle ira jusqu’à prendre des décisions impossibles, poser des gestes insensés. Le roman développe le thème de l’amour fusionnel qui, comme on le sait, peut devenir très malsain. Il y a quand même quelque chose qui n’a pas changé entre l’Émilie d’avant et l’Émilie de maintenant : un amour inconditionnel pour Stephen King et une remarquable connaissance de son œuvre.

Carl Bigelow est un petit homme, santé précaire, myope, poumons en très mauvais état. Un jour, il se voit confier une mission par le patron : assassiner Jake Winroy, un mafieux. Personne ne doit soupçonner un règlement de compte. Comme Jake est un alcoolique perdu, Carl doit lui trouver une mort parfaite qui colle avec sa réalité d’épave. Carl a une réputation de manipulateur futé et il a misé là-dessus. Mais chez les Winroy, il y a deux femmes : l’épouse de Jake et la bonne, affublée d’une infirmité dont Carl aimerait bien connaître l’origine.

Carl Bigelow est un petit homme, santé précaire, myope, poumons en très mauvais état. Un jour, il se voit confier une mission par le patron : assassiner Jake Winroy, un mafieux. Personne ne doit soupçonner un règlement de compte. Comme Jake est un alcoolique perdu, Carl doit lui trouver une mort parfaite qui colle avec sa réalité d’épave. Carl a une réputation de manipulateur futé et il a misé là-dessus. Mais chez les Winroy, il y a deux femmes : l’épouse de Jake et la bonne, affublée d’une infirmité dont Carl aimerait bien connaître l’origine.

Dans une maison de santé, une redoutable infirmière fait régner, grâce à un arsenal de « traitements de choc », un ordre de fer, réduisant ses pensionnaires à une existence quasi-végétative avec des psychotropes, des électrochocs et même des lobotomies. Surgit alors McMurphy, un colosse irlandais, braillard et remuant, qui a choisi l’asile pour échapper à la prison. Révolté par la docilité de ses compagnons, il décide d’engager une lutte qui devient peu à peu implacable et tragique. McMurphy sera à l’origine non seulement d’un sentiment de révolte chez les internés, mais aussi d’une prise de conscience de leur personnalité et de leurs conditions de vie.

Dans une maison de santé, une redoutable infirmière fait régner, grâce à un arsenal de « traitements de choc », un ordre de fer, réduisant ses pensionnaires à une existence quasi-végétative avec des psychotropes, des électrochocs et même des lobotomies. Surgit alors McMurphy, un colosse irlandais, braillard et remuant, qui a choisi l’asile pour échapper à la prison. Révolté par la docilité de ses compagnons, il décide d’engager une lutte qui devient peu à peu implacable et tragique. McMurphy sera à l’origine non seulement d’un sentiment de révolte chez les internés, mais aussi d’une prise de conscience de leur personnalité et de leurs conditions de vie. Les origines du titre VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU sont contestables pour plusieurs. Pour moi, ce titre pourrait très bien symboliser la lobotomie. Mais la version la plus courante laisse à penser que le *nid de coucou* représente l’asile et le *vol* représenterait la seule personne qui a réussi à s’échapper de l’asile : l’indien, le chef Bromdem, c’est-à-dire le narrateur.

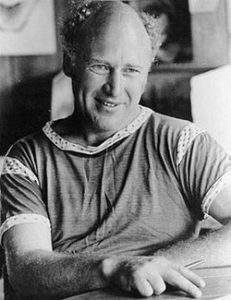

Les origines du titre VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU sont contestables pour plusieurs. Pour moi, ce titre pourrait très bien symboliser la lobotomie. Mais la version la plus courante laisse à penser que le *nid de coucou* représente l’asile et le *vol* représenterait la seule personne qui a réussi à s’échapper de l’asile : l’indien, le chef Bromdem, c’est-à-dire le narrateur. Ken Kesey (1935-2001) était un écrivain américain natif du Colorado. Il s’est prêté à des expérimentations de drogues entraînant temporairement des états de psychose. Continuellement sous

Ken Kesey (1935-2001) était un écrivain américain natif du Colorado. Il s’est prêté à des expérimentations de drogues entraînant temporairement des états de psychose. Continuellement sous