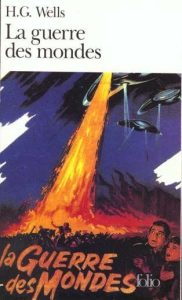

*Cette nuit-là, sous les étoiles, près de quarante personnes gisaient autour du trou, carbonisées, défigurées, méconnaissables, et jusqu’au matin, la lande, de Horsell à Maybury, resta déserte et en feu.* (Extrait : LA GUERRE DES MONDES, H.G. Wells, publié en 1898, réédité par ebooksLib.com en novembre 2011 en version numérique. 410 pages)

Un soir de juin 1900, un météore s’abat près de Londres, bientôt suivi de nombreux autres. Le phénomène devient mondial. Des cratères calcinés qu’ils ont creusés dans le sol émergent alors d’énormes tripodes, terrifiants engins de guerre venus de Mars pour envahir la Terre et dont la puissance n’a d’égale que la cruauté! les armes terrestres s’avèrent inefficaces et l’annihilation de l’espèce humaine qui semble inéluctable. Partout sur la terre c’est la panique et la désorganisation totale. Tous les efforts des armées et des scientifiques pour contrer l’envahisseur sont vains jusqu’à ce qu’un allié imprévu donne un vibrant espoir à l’humanité.

Un soir de juin 1900, un météore s’abat près de Londres, bientôt suivi de nombreux autres. Le phénomène devient mondial. Des cratères calcinés qu’ils ont creusés dans le sol émergent alors d’énormes tripodes, terrifiants engins de guerre venus de Mars pour envahir la Terre et dont la puissance n’a d’égale que la cruauté! les armes terrestres s’avèrent inefficaces et l’annihilation de l’espèce humaine qui semble inéluctable. Partout sur la terre c’est la panique et la désorganisation totale. Tous les efforts des armées et des scientifiques pour contrer l’envahisseur sont vains jusqu’à ce qu’un allié imprévu donne un vibrant espoir à l’humanité.

UN GRAND CLASSIQUE DE LA SF

*La façon dont les Marsiens (1) peuvent si

rapidement et silencieusement donner

la mort est encore un sujet

d’étonnement.

(1) écrit comme tel dans le texte

(extrait : LA GUERRE DES MONDES)

LA GUERRE DES MONDES est sûrement l’histoire qui m’a le plus fasciné pendant mon adolescence. Je parle ici de l’adaptation cinématographique produite en 1955. Un *remake* et 45 ans plus tard, Je me suis décidé à lire le livre, toujours aussi passionné et intrigué par le sujet. Disons que j’en ai apprécié la lecture sans en être trop emballé. En fait, le récit est en équilibre entre une force importante et une faiblesse majeure.

Commençons par la force. Wells a été le premier à raisonner sur l’existence possible des extra-terrestres en leur donnant une identité, un objectif, des forces et des faiblesses. Même si on sait aujourd’hui qu’il ne se passe rien sur la planète Mars, les aspects scientifiques dont le récit est imprégné sont plausibles.

Les extra-terrestres auraient pu venir de n’importe où comme l’a exprimé Rolland Emmerich dans INDEPENDANCE DAY.

Ensuite j’ai eu l’impression que Wells laissait un message à l’humanité qui se croit le nombril de l’univers, laissant à penser que nous ne sommes que les locataires de ce monde comme l’a si bien exprimé Peter Hyams dans le message final du film *2010*, la suite du célèbre 2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE.

L’humanité n’est pas à l’abri. Donc le récit est issu d’un schéma de pensée fort bien organisé, sérieux et quelque peu visionnaire, et qui accuse un caractère politique et scientifique extrêmement intéressant et crédible. Je passerai enfin rapidement sur la finale en disant qu’elle est géniale et là encore tout à fait plausible, les plus petits organismes de la terre ayant leur mot à dire dans l’équilibre de la nature.

Quant aux faiblesses, je dirai que le récit comporte des irritants, le principal étant l’absence d’émotions. L’histoire est racontée par un témoin des évènements avec une froide précision de journaliste. Le récit accuse des longueurs, de la lourdeur. Il y a très peu de dialogues. J’avais l’impression, par moment, de lire un documentaire.

Le livre a aussi un côté très *vieille plume* typique du XIXe siècle, héritage d’un temps révolu qui fait de LA GUERRE DES MONDES une histoire qui a mal vieilli.

Dans l’histoire, il y a beaucoup de destruction, mais pas vraiment de confrontations spectaculaires. Ce n’est pas autant une guerre qu’un carnage et puis le récit se limite à l’Angleterre. Ça peut paraître curieux mais c’est le cinéma qui a réactualisé ce livre qui continue d’être lu et réédité.

Pour les forces que contient ce livre, et si j’y ajoute un petit côté spéculatif intéressant, j’en recommande la lecture.

Suggestion de lecture : ARMADA, d’Ernest Cline

À droite, image d’un tripode extraite d’une ancienne édition de la GUERRE DES MONDES.

En bas, version moderne du tripode, vue dans l’adaptation cinématographique de la guerre des Mondes réalisée en 2005 par Steven Spielberg, avec Tom Cruise.

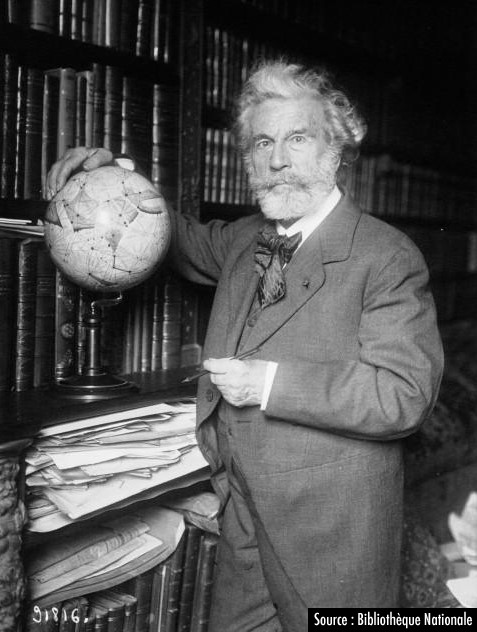

Herbert George Wells (1866-1946) est un écrivain britannique, considéré comme le père de la Science-Fiction. Plusieurs de ses romans ont marqué la littérature à partir de son tout premier publié en 1895 : LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS. journaliste, professeur et libre-penseur, Wells a été le premier auteur a donné un caractère éthique à la littérature de science-fiction en dénonçant les abus d’une technologie omniprésente et d’une course effrénée vers le progrès. Il aura été une inspiration pour plusieurs auteurs de renom qui ont suivi dont Isaac Asimov, Orson Welles, René Barjavel et plusieurs autres. Il a écrit plus de 80 romans.

Herbert George Wells (1866-1946) est un écrivain britannique, considéré comme le père de la Science-Fiction. Plusieurs de ses romans ont marqué la littérature à partir de son tout premier publié en 1895 : LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS. journaliste, professeur et libre-penseur, Wells a été le premier auteur a donné un caractère éthique à la littérature de science-fiction en dénonçant les abus d’une technologie omniprésente et d’une course effrénée vers le progrès. Il aura été une inspiration pour plusieurs auteurs de renom qui ont suivi dont Isaac Asimov, Orson Welles, René Barjavel et plusieurs autres. Il a écrit plus de 80 romans.

LA GUERRE DES MONDES AU CINÉMA

Le classique de HG Wells a été adapté au cinéma deux fois, en 1953 et 2005 et il a bien sûr inspiré de nombreuses autres productions comme INDEPENDANCE DAY pour ne nommer que celle-là. Quant à savoir quel film se rapproche le plus de la réalité du livre, j’opte sans hésitation pour le remake de 2005, LA GUERRE DES MONDES réalisé en 2005 par Steven Spielberg avec Tom Cruise.

Je dois dire toutefois que j’ai trouvé la version originale de 1953 LA GUERRE DES MONDES réalisée par Byron Haskin avec Gene Barry tout à fait fascinante. Les deux versions sont très différentes, chaque réalisateur développant des aspects du livre ignorés par l’autre.

Les martiens et leurs engins versions 1953 et version 2005

Anecdote:

Anecdote:

En 1938, Orson Welles présentait son adaptation radiophonique de LA GUERRE DES MONDES sur CBS. Le réalisme de l’adaptation était tel que plusieurs crurent à une véritable invasion martienne. Il y a eu dit-on plusieurs scènes de panique. À ce sujet, je vous suggère la lecture d’un dossier très intéressant publié par www.cafardcosmique.com

Maxime, un adolescent de 16 ans vient de terminer un séjour en centre d’accueil après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue. Juste avant sa libération, la juge offre à Maxime de participer à un programme expérimental de réhabilitation. Ce qui l’amène dans un centre mystérieux, perdu en forêt. Il s’apercevra bien vite que ce centre use de méthodes étranges et peu rassurantes. Caché sous une cagoule, et perturbé par le message de sa psy qui lui recommande d’aller au bout de sa violence, Maxime sera confronté à un nouveau choix : s’extirper de la délinquance ou y plonger encore davantage. Qu’est-ce qui se cache dans ce camp?

Maxime, un adolescent de 16 ans vient de terminer un séjour en centre d’accueil après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue. Juste avant sa libération, la juge offre à Maxime de participer à un programme expérimental de réhabilitation. Ce qui l’amène dans un centre mystérieux, perdu en forêt. Il s’apercevra bien vite que ce centre use de méthodes étranges et peu rassurantes. Caché sous une cagoule, et perturbé par le message de sa psy qui lui recommande d’aller au bout de sa violence, Maxime sera confronté à un nouveau choix : s’extirper de la délinquance ou y plonger encore davantage. Qu’est-ce qui se cache dans ce camp?

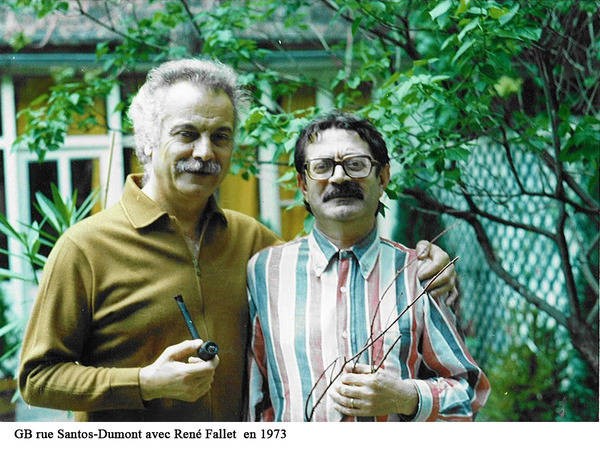

Dans son récit-hommage, René Fallet témoigne de son amitié avec Georges Brassens, un monument de la chanson française. Tout a commencé en 1953 alors que Fallet publiait un article sur Brassens. Ce dernier, séduit, offre son amitié au journaliste. Depuis, la relation s’est enrichie jusqu’à la mort du poète. Ce livre est plus un hommage qu’une biographie. On y retrouve des textes, des témoignages, des anecdotes, des photographies. Fallet a choisi de mettre le mythe de côté et de se concentrer sur l’homme mettant en perspective, de façon parfois émouvante le caractère affectueux de Brassens, son petit côté drôle et libertaire.

Dans son récit-hommage, René Fallet témoigne de son amitié avec Georges Brassens, un monument de la chanson française. Tout a commencé en 1953 alors que Fallet publiait un article sur Brassens. Ce dernier, séduit, offre son amitié au journaliste. Depuis, la relation s’est enrichie jusqu’à la mort du poète. Ce livre est plus un hommage qu’une biographie. On y retrouve des textes, des témoignages, des anecdotes, des photographies. Fallet a choisi de mettre le mythe de côté et de se concentrer sur l’homme mettant en perspective, de façon parfois émouvante le caractère affectueux de Brassens, son petit côté drôle et libertaire.

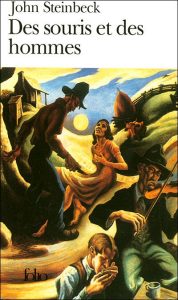

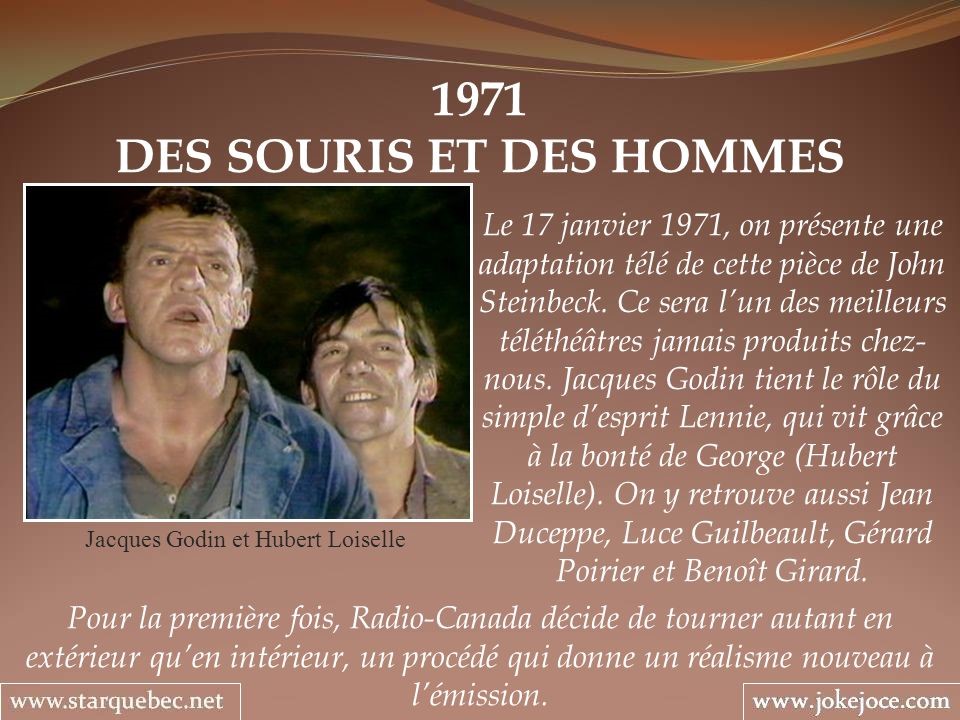

DES SOURIS ET DES HOMMES est l’histoire de deux hommes liés par une amitié pure et intense : Lennie Small, un costaud à la force incontrôlable, cœur d’or mais simple d’esprit et maladroit et George Milton. Lucide, droit et vif d’esprit, un petit chef qui vient canaliser les énergies instables de Lennie. Les deux amis errent sur les routes de Californie et travaillent de ranch en ranch comme journaliers, mus par le rêve de posséder un jour leur propre exploitation. Ils n’ont rien de commun et pourtant le lien qui les unit est d’une incroyable force. Sachant que c’est la maladresse de Lennie qui force les deux hommes à changer sans cesse de travail, comment peut-on imaginer leur destin. Doit-on s’attendre à une finalité dramatique. John Steinbeck nous réserve une finale qui force le lecteur à aller au bout de ses émotions. Un ouvrage qui dépeint durement la condition humaine.

DES SOURIS ET DES HOMMES est l’histoire de deux hommes liés par une amitié pure et intense : Lennie Small, un costaud à la force incontrôlable, cœur d’or mais simple d’esprit et maladroit et George Milton. Lucide, droit et vif d’esprit, un petit chef qui vient canaliser les énergies instables de Lennie. Les deux amis errent sur les routes de Californie et travaillent de ranch en ranch comme journaliers, mus par le rêve de posséder un jour leur propre exploitation. Ils n’ont rien de commun et pourtant le lien qui les unit est d’une incroyable force. Sachant que c’est la maladresse de Lennie qui force les deux hommes à changer sans cesse de travail, comment peut-on imaginer leur destin. Doit-on s’attendre à une finalité dramatique. John Steinbeck nous réserve une finale qui force le lecteur à aller au bout de ses émotions. Un ouvrage qui dépeint durement la condition humaine.

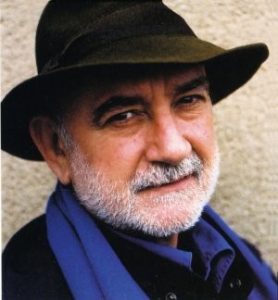

Henri Gougaud (1936- ) est un écrivain, poète et conteur français né à Carcassonne. Il a aussi été homme de radio et parolier pour des chansonniers comme Serge Reggiani, Juliette Greco et Jean Ferrat. Homme-orchestre, il réactualise un style littéraire en déclin : le conte. Il dirige d’ailleurs les Collections MÉMOIRES DES SOURCES ET CONTES DES SAGES aux Éditions du Seuil. Son œuvre comprend aussi de nombreux romans, récits et essais avec un goût prononcé pour l’humour noir.

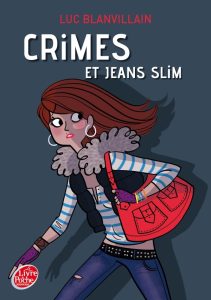

Henri Gougaud (1936- ) est un écrivain, poète et conteur français né à Carcassonne. Il a aussi été homme de radio et parolier pour des chansonniers comme Serge Reggiani, Juliette Greco et Jean Ferrat. Homme-orchestre, il réactualise un style littéraire en déclin : le conte. Il dirige d’ailleurs les Collections MÉMOIRES DES SOURCES ET CONTES DES SAGES aux Éditions du Seuil. Son œuvre comprend aussi de nombreux romans, récits et essais avec un goût prononcé pour l’humour noir. CRIMES ET JEANS SLIM raconte l’histoire d’Adée, une adolescente de 15 ans qui, pour ne pas se faire remarquer des filles de son âge au lycée, turbulentes et rebelles, décide de devenir la pire de toutes : elle devient fashion, méchante, moqueuse et adopte le style éclaté de ses camarades, évitant ainsi leurs moqueries et leurs brusqueries. Ça fonctionne jusqu’au jour où un tueur en série se pointe dans le décor cherchant justement à abattre les filles du genre *pétasse* et *pouffe*. Avec ses amis, Adée décide de mener sa propre enquête. Devra-t-elle quitter les grands airs qu’elle a choisi de se donner?

CRIMES ET JEANS SLIM raconte l’histoire d’Adée, une adolescente de 15 ans qui, pour ne pas se faire remarquer des filles de son âge au lycée, turbulentes et rebelles, décide de devenir la pire de toutes : elle devient fashion, méchante, moqueuse et adopte le style éclaté de ses camarades, évitant ainsi leurs moqueries et leurs brusqueries. Ça fonctionne jusqu’au jour où un tueur en série se pointe dans le décor cherchant justement à abattre les filles du genre *pétasse* et *pouffe*. Avec ses amis, Adée décide de mener sa propre enquête. Devra-t-elle quitter les grands airs qu’elle a choisi de se donner?

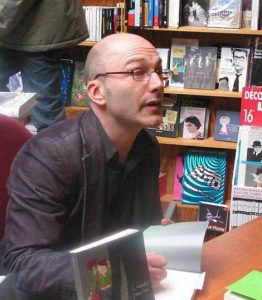

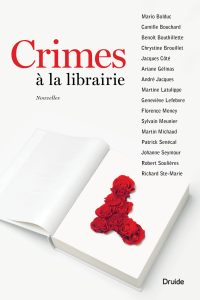

CRIMES À LA LIBRAIRIE est un recueil de seize nouvelles écrites par des auteurs québécois sous un thème unique. La meilleure façon de décrire cet ouvrage est encore de citer le réalisateur du projet Richard Migneault: *Je vous invite donc…à rencontrer ces seize écrivains de chez nous pour nous amener ailleurs au cœur même de leur imaginaire. Pour stimuler leur créativité et votre curiosité, je leur ai donné un devoir pas très facile à réaliser…faire de la librairie une véritable scène de crime, transformant du coup chaque livre qui s’y trouve en témoin de l’énigme, du suspense, de l’insoutenable*

CRIMES À LA LIBRAIRIE est un recueil de seize nouvelles écrites par des auteurs québécois sous un thème unique. La meilleure façon de décrire cet ouvrage est encore de citer le réalisateur du projet Richard Migneault: *Je vous invite donc…à rencontrer ces seize écrivains de chez nous pour nous amener ailleurs au cœur même de leur imaginaire. Pour stimuler leur créativité et votre curiosité, je leur ai donné un devoir pas très facile à réaliser…faire de la librairie une véritable scène de crime, transformant du coup chaque livre qui s’y trouve en témoin de l’énigme, du suspense, de l’insoutenable*

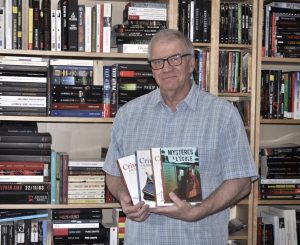

Directeur d’école à la retraite, Richard Migneault est un défenseur de la littérature québécoise. Animateur du blogue POLAR, NOIR ET BLANC et coordonnateur des Prix TENEBRIS des PRINTEMPS MEURTRIERS DE KNOWLTON, il s’est donné pour mission de faire connaître les auteurs québécois de polar en Amérique et en Europe. Il intensifie sa mission en réunissant 16 écrivains québécois autour d’un même thème, ce qui nous a donné l’excellent recueil CRIMES À LA LIBRAIRIE.

Directeur d’école à la retraite, Richard Migneault est un défenseur de la littérature québécoise. Animateur du blogue POLAR, NOIR ET BLANC et coordonnateur des Prix TENEBRIS des PRINTEMPS MEURTRIERS DE KNOWLTON, il s’est donné pour mission de faire connaître les auteurs québécois de polar en Amérique et en Europe. Il intensifie sa mission en réunissant 16 écrivains québécois autour d’un même thème, ce qui nous a donné l’excellent recueil CRIMES À LA LIBRAIRIE.