*Le commandant était dans un piteux état…

-Commandant ! Je vous croyais à l’agonie.

-Eh bien, tu t’es trompée, et c’est à ton tour

de crever, comme tous ceux que tu as

rassemblés ici… elle chercha une issue, mais

il n’y en avait pas…*

(Extrait : GORE STORY, Gilbert Gallerne, Édition

Objectif Noir, 2015. Édition numérique 115 pages

numériques)

C’est dur de tuer un personnage de roman. Surtout quand le personnage en question est une…tueuse. Fabien Chevriez, auteur de la série BLOODY MARY en fait l’expérience quand, après 37 épisodes sanglants, il décide de se débarrasser de ce personnage et de passer à autre chose. C’est alors qu’un mystérieux fanatique commence à tuer des personnes proches de Chevriez en copiant les manières de BLOODY MARY. Chevriez l’a compris mais il a la tête dure. L’étau se resserre. Avec de l’aide, Fabien tente de résoudre l’énigme pendant que les assassinats s’enchaînent.

C’est dur de tuer un personnage de roman. Surtout quand le personnage en question est une…tueuse. Fabien Chevriez, auteur de la série BLOODY MARY en fait l’expérience quand, après 37 épisodes sanglants, il décide de se débarrasser de ce personnage et de passer à autre chose. C’est alors qu’un mystérieux fanatique commence à tuer des personnes proches de Chevriez en copiant les manières de BLOODY MARY. Chevriez l’a compris mais il a la tête dure. L’étau se resserre. Avec de l’aide, Fabien tente de résoudre l’énigme pendant que les assassinats s’enchaînent.

Avant-propos

Avant de commenter GORE STORY je veux juste préciser la différence entre deux genres littéraires cousins. D’abord le GORE : d’après l’internaute, le gore est un genre qui privilégie les scènes dans lesquelles le sang coule. Le gore est issu de l’horreur.

À ce sujet, Wikipédia est beaucoup plus direct et inspiré en disant que le gore est un sous-genre caractérisé par des scènes extrêmement sanglantes et très explicites dont l’objectif est d’inspirer au spectateur le dégoût, la peur, le divertissement ou le rire.

Le genre TRASH est différent. TRASH est un terme familier emprunté à l’anglais qui désigne quelque chose de sale, similaire à un déchet ou une ordure. Par extension, une histoire trash est plus que médiocre, de très mauvaise qualité ou vulgaire. D’après Wikipédia, une action, une œuvre, voire une personne, sale, répugnante ou moralement malsaine. Je vous ai déjà parlé de la littérature neurasthénique du Marquis de Sade.

Son livre LES 120 JOURNÉES DE SODOME est un excellent exemple d’œuvre TRASH, tout comme 18 MEURTRES PORNO DANS UN SUPERMARCHÉ de Philippe Bertrand, ou encore comme le nullissime BAISE MOI au cinéma, le désormais célèbre navet de Virginie Despentes et Coralie Thrin Thi.

GORE STORY est un livre du genre GORE comme LE RÉVEIL DES MORTS VIVANTS de John Russo, ou HERBERT WEST RÉANIMATEUR du grand HP Lovecraft… encore étonnant qu’à l’origine, GORE STORY ait été édité aux éditions TRASH.

UN AUTEUR TUE SA TUEUSE

UN AUTEUR TUE SA TUEUSE

*-Hier un type est venu me reprocher d’avoir

fait mourir mon personnage. Il m’a menacé,

Noémie est intervenue, ils se sont disputés,

et il a fini par se mutiler avant de disparaître.*

(Extrait : GORE STORY)

Je n’ai jamais été un amateur de gore et ce n’est pas le livre de Bergal qui m’a réconcilié avec le genre. Je trouve toutefois intéressant de voir évoluer une histoire dans laquelle un romancier tue son personnage principal, Bloody Mary, après lui avoir fait couler le sang aux gallons sur 37 livres. Je m’attendais à une touche d’originalité, je n’en ai pas trouvé. J’y ai noté toutefois certaines qualités qui plaisent dans les circonstances.

Par exemple l’humour…il sera soit noir soit coquin, mais on en trouve beaucoup dans GORE STORY : *…Marguerite voyait tout et son cerveau fonctionnait à merveille. Il y avait longtemps qu’elle avait repéré la complicité entre l’auteur et l’attachée de presse et elle avait eu vite fait d’additionner deux et deux pour trouver soixante-neuf.* (Extrait)

Dans ce livre l’humour noir arrache des sourires et peut aussi générer des frissons : *En deux ou trois coups, la tête partit vivre sa vie de son côté tandis que le reste du corps demeurait allongé façon Louis XVI sur la table LOUIS XV.* (Extrait)

Intéressante aussi est la façon dont Bergal insère l’humour en tournant les phrases de façon rythmique à grand renfort de jeux de mots : *La nuit noyait les lieux comme une nappe de néant où n’entrait nul néon mais quelques noctambules noctambulaient néanmoins nonobstant la noirceur nocturne…* (Extrait) Autant de tournures de phrases qui sont rythmiques en effet mais qui ne veulent pas dire grand-chose.

En général, les livres du genre GORE ne sont pas très longs et sont extrêmement violents, le sang coulant à flot. Dans Gore story, ne manquerait qu’un vampire pour tout nettoyer (si je veux prendre mon tour de faire une blague douteuse).

L’auteur aurait pu innover tout en restant dans le genre. Malheureusement, ce n’est pas le cas, sur le plan littéraire Gore story présente beaucoup de lacunes comme d’ailleurs les autres histoires gore que j’ai lues dans les dernières années. L’aspect policier/enquête est sous-développé. D’ailleurs la trame en général est sous-développée.

Une fois qu’un meurtre est commis, on dirait que l’auteur expédie sa petite cuisine pour passer plus vite au meurtre suivant. À partir des trois quarts du livre, on sent l’essoufflement de l’auteur jusqu’à la finale qui est carrément catapultée sans oublier l’écrivain Fabien Chevriez qui fait copain-copain avec la commandant de police. C’est d’un kitch absolu.

Enfin, il n’y a pas d’émotion dans cette histoire comme dans Jason ou Freddy au cinéma. Dans GORE STORY, Fabien Chevriez perd ses amis un par un avec un détachement choquant. Je ne crois pas vraiment que le gore soit hermétique au changement. C’est l’auteur qui en décide. GORE STORY est saturé de rouge et ça s’arrête là. Heureux de passer à autre chose.

Suggestion de lecture : DREAMWALKERS, d’Alain Lafond

Gilles Bergal est un Pseudonyme de Gilbert Gallerne. Il est né en 1954, est un écrivain français de roman policier, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2010. Banquier de profession, il a été critique littéraire et a traduit plusieurs best-sellers américains. Le fantastique est son genre littéraire préféré. Sous son pseudonyme, il a publié plusieurs nouvelles, des romans d’horreur et sous le nom de Milan, il a publié le cycle ANTICIPATION. Il publie maintenant sous son vrai nom chez Fleuve Noir. Il collabore régulièrement à une revue consacrée à l’écriture. Dans sa chronique intitulée ÉCRIRE, il donne de judicieux conseils aux jeunes auteurs émergents.

Gilles Bergal est un Pseudonyme de Gilbert Gallerne. Il est né en 1954, est un écrivain français de roman policier, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2010. Banquier de profession, il a été critique littéraire et a traduit plusieurs best-sellers américains. Le fantastique est son genre littéraire préféré. Sous son pseudonyme, il a publié plusieurs nouvelles, des romans d’horreur et sous le nom de Milan, il a publié le cycle ANTICIPATION. Il publie maintenant sous son vrai nom chez Fleuve Noir. Il collabore régulièrement à une revue consacrée à l’écriture. Dans sa chronique intitulée ÉCRIRE, il donne de judicieux conseils aux jeunes auteurs émergents.

Bonne lecture

Claude Lambert

Le samedi 14 décembre 2019

Tag est un tueur à gages. Il a deux problèmes principalement : il méprise l’humanité en général et l’être humain en particulier et souffre d’un énorme sentiment de frustration. Le tueur à gages serait-il devenu sensible ? Pas nécessairement. Tag ne sait pas encore si tous les humains méritent la mort ou si on peut en sauver quelques-uns. Il ne va pas tarder à le découvrir grâce à une expérience étonnante qu’il prépare avec un soin méticuleux et exécute avec un exceptionnel souci du détail. Cette expérience en est une de déconditionnement. Tag est-il un fou dangereux ou encore un justicier irréaliste ?

Tag est un tueur à gages. Il a deux problèmes principalement : il méprise l’humanité en général et l’être humain en particulier et souffre d’un énorme sentiment de frustration. Le tueur à gages serait-il devenu sensible ? Pas nécessairement. Tag ne sait pas encore si tous les humains méritent la mort ou si on peut en sauver quelques-uns. Il ne va pas tarder à le découvrir grâce à une expérience étonnante qu’il prépare avec un soin méticuleux et exécute avec un exceptionnel souci du détail. Cette expérience en est une de déconditionnement. Tag est-il un fou dangereux ou encore un justicier irréaliste ?

Au moment d’écrire ces lignes, les notes biographiques sur Pierre Cusson étaient à peu près inexistantes. Je sais que Pierre Cusson est né en 1951 en Montérégie au Québec et que toute son enfance a été imprégnée des histoires d’

Au moment d’écrire ces lignes, les notes biographiques sur Pierre Cusson étaient à peu près inexistantes. Je sais que Pierre Cusson est né en 1951 en Montérégie au Québec et que toute son enfance a été imprégnée des histoires d’

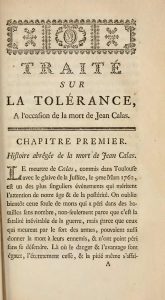

Vous voyez où je veux en venir. Voltaire marchait sur des œufs. Son traité sur la tolérance visait avant tout le renversement du jugement et la réhabilitation de la famille Callas. Il devait éviter tout emportement et rester à l’intérieur des limites de la diplomatie face à la royauté et à l’Église Catholique. Il a dû souffrir le pauvre. Je ressens sa frustration à travers sa plume : *On dirait qu’on a fait vœu de haïr ses frères; car nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, nous n’en avons pas assez pour aimer et secourir*. (Extrait)

Vous voyez où je veux en venir. Voltaire marchait sur des œufs. Son traité sur la tolérance visait avant tout le renversement du jugement et la réhabilitation de la famille Callas. Il devait éviter tout emportement et rester à l’intérieur des limites de la diplomatie face à la royauté et à l’Église Catholique. Il a dû souffrir le pauvre. Je ressens sa frustration à travers sa plume : *On dirait qu’on a fait vœu de haïr ses frères; car nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, nous n’en avons pas assez pour aimer et secourir*. (Extrait)

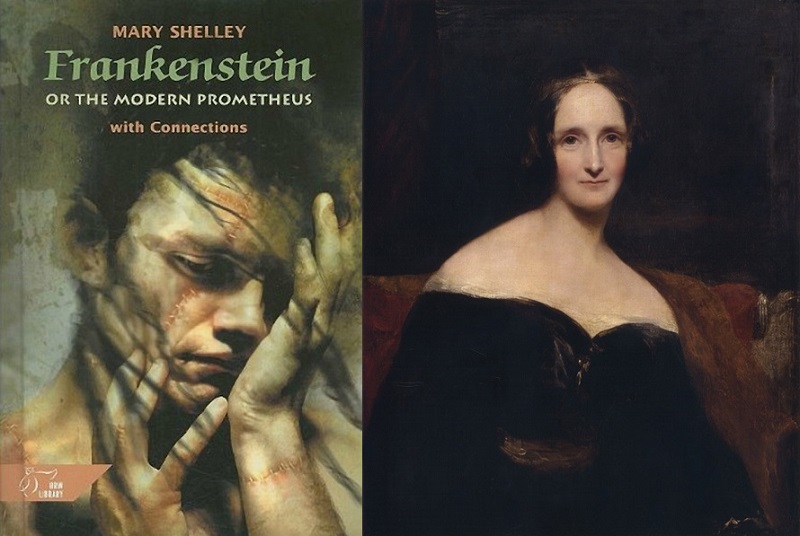

Mary Godwin (1797-1851) est une écrivaine britannique née à Londres. En 1816, Mary épouse le poète Percy Shelley. La même année, Mary se met à l’écriture et entreprend son roman FRANKENSTEIN qui sera publié en 1818. Après la mort de son mari, Mary Shelley se consacre entièrement à sa carrière d’écrivaine et fait publier ses œuvres ainsi que celles de son mari. Des œuvres qui seront sensiblement mises dans l’ombre par son célèbre FRANKENSTEIN qui deviendra aussi un des leviers ouvrant la voie à la science-fiction moderne. Mary Shelly est morte en 1851 à l’âge de 53 ans.

Mary Godwin (1797-1851) est une écrivaine britannique née à Londres. En 1816, Mary épouse le poète Percy Shelley. La même année, Mary se met à l’écriture et entreprend son roman FRANKENSTEIN qui sera publié en 1818. Après la mort de son mari, Mary Shelley se consacre entièrement à sa carrière d’écrivaine et fait publier ses œuvres ainsi que celles de son mari. Des œuvres qui seront sensiblement mises dans l’ombre par son célèbre FRANKENSTEIN qui deviendra aussi un des leviers ouvrant la voie à la science-fiction moderne. Mary Shelly est morte en 1851 à l’âge de 53 ans.